为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于研学实践教育的重要指示批示精神,7月1日-3日,相思岭乡村旅游产业学院实践团赴福州市开展“踏寻红色非遗脉络,赋能乡村文化振兴”暑期三下乡活动。实践团采用“沉浸式学习+专题研讨”的创新形式,通过感悟红色文化、开展行业调研等系列活动,引导青年学子在服务地方经济与科技发展中,以青春实践触摸文化根脉、探寻传承路径,用专业所学为乡村文化振兴注入活力。

非遗匠心融新技,茶香研学育青年。在福州市发来茶业有限公司,陈发来大师以茉莉花茶窨制工艺为脉络,将“九窨提香”的传统技艺与“数字化温控”的现代技术娓娓道来,勾勒出非遗传承“守正创新”的双重维度。相思岭乡村旅游产业学院院长郑宗沧以“冷萃茶韵”“冰萃调饮”为切入点,带领队员拆解从鲜叶采摘到茶汤呈现的全链条工艺,在茶香与研学的交融中,青年学子读懂“知行合一”的职教内核——当自动化包装车间的数控设备与竹匾窨花工艺并肩而立。

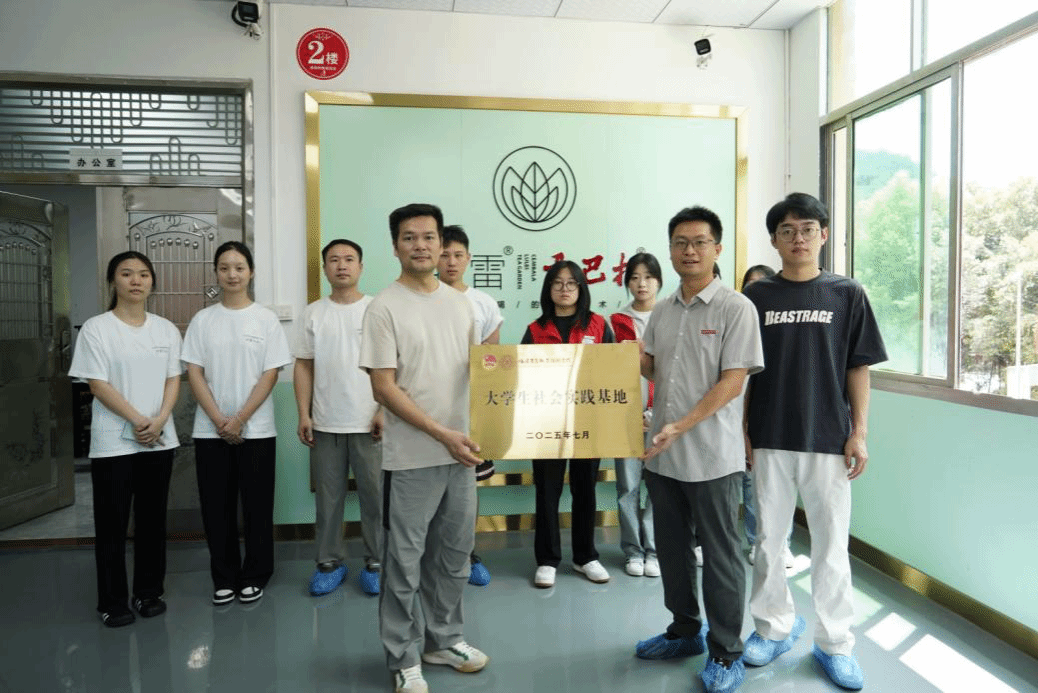

随后与福州市发来茶业有限公司授牌“大学生社会实践基地”,随着牌匾的落定,职业教育“技艺传承+人才培育”的创新平台正式搭建,精准锚定乡村振兴的发展坐标,为产教融合赋能地方发展奠定了坚实基础。

陈发来大师介绍茉莉花茶自动化与包装车间

郑宗沧院长讲解茶萃研学

授牌仪式

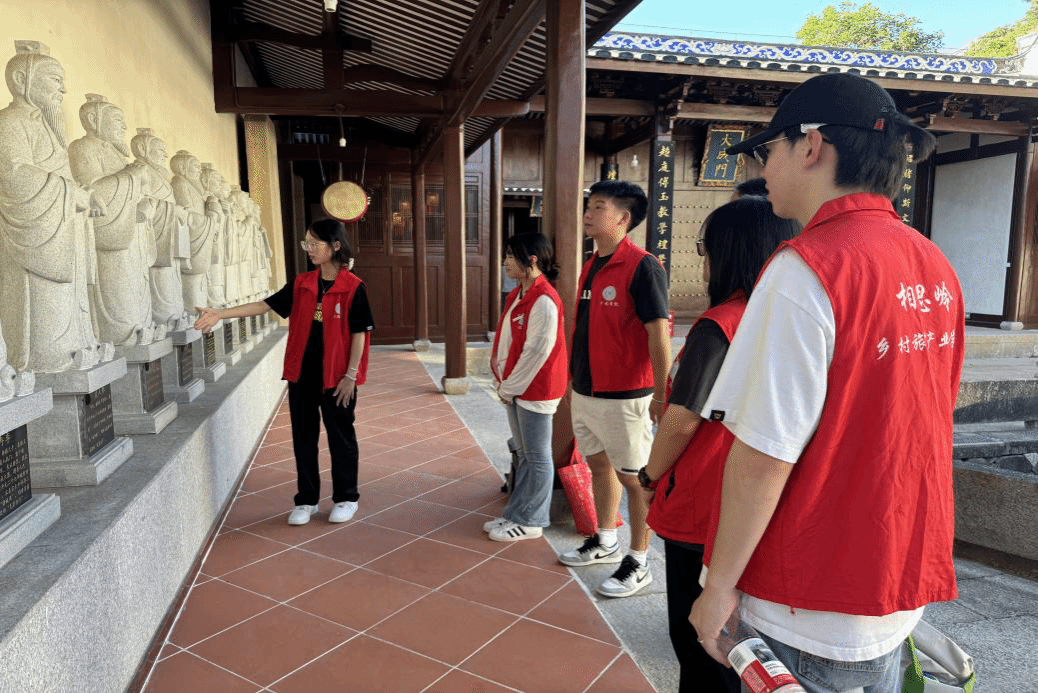

访古溯源承文脉,红色薪火润职教。在“陈氏五楼”,队员从典籍楹联中追溯近代职教先驱“理实结合”思想,其“崇德尚廉”家风与职教“德技并修”理念共鸣;于孔子庙感悟“因材施教”智慧,为职教公平与工匠精神培育提供文化支撑;触摸鼓岭古厝,在游击队红色遗址中,将革命精神融入职业教育实践,传承红色文脉赋能乡村振兴。

参观陈宝琛故居

参观孔子庙

漫步鼓岭遗迹,其承载的奋斗故事,更是激励青年学子将历史传承的精神力量,转化为精研专业技能、投身职业发展的时代实践,全方位展现历史文脉与职业教育精神的深度共鸣。

在鼓岭遗迹

观馆悟理融职技,精研笃行守生态。实践团还参观了鼓山自然生态展示馆,深感其不仅是自然知识的宝库,更是职业教育的生动课堂。馆内对鼓山生态系统的专业讲解、动植物标本的科学展示,让实践团深刻体会到生态保护、环境监测等职业的重要性。从标本制作到生态研究,从展馆布展到科普讲解,每个环节都与职业技能紧密相连,这启示我们在职业学习中要扎实钻研专业知识,以专业技能守护自然之美,传承人与自然和谐共生的职业精神。

参观鼓山自然生态展示馆

寻脉八闽融职教,匠心文脉共传承。实践团还在福建农业职业技术学院大学生社会实践基地开展了“八闽文脉寻根”交流会,师生们以职业教育为支点,探寻传统技艺与现代职教的融合路径。团队围绕地方文旅资源,设计了一系列“研学+微旅游”服务方案:以鼓山植物馆为样本,组织师生深入开展植物多样性调研,将馆内丰富的植物资源与学校的园艺技术、生态保护等专业课程相结合,设计出“植物认知+生态实践”的研学路线。学生们在实地调研中深化专业知识,还以担任志愿讲解员等方式,将专业技能转化为服务地方文旅的实际能力,让微旅游成为连接课堂与社会、传承地方文脉的纽带。这些流动的文化基因,既是职业院校培育工匠精神的源头活水,更是新时代职教人连接中国智造与世界舞台的精神桥梁。

“八闽文脉寻根”交流会

此次“踏寻红色非遗脉络,赋能乡村文化振兴”暑期“三下乡”社会实践活动,实践团在茶香氤氲的非遗工坊里触摸职业教育的匠心传承,于历史建筑的肌理中解码产教融合的文脉基因,从自然生态的课堂中领悟技能服务的时代价值。这不仅是一场行走的职业教育实践课,更是一次将红色精神、非遗技艺、生态智慧熔铸于职业素养的成长之旅——青年学子在研学中锚定“知行合一”的职教坐标,以专业之能激活文化根脉,让职业教育文脉在乡村振兴的热土上焕发新生,为新时代技能强国之路铺就兼具历史厚度与创新活力的精神基石。

供稿:林佳

排版:赵志聪

校对:周慧(师)

初审:陈伟成(师)

二审:詹灵红(师)

终审:郑宗沧(师)

总编辑:相思岭乡村旅游产业学院